Konferenz „Quantencomputing verstehen“

Konferenz „Quantencomputing verstehen“

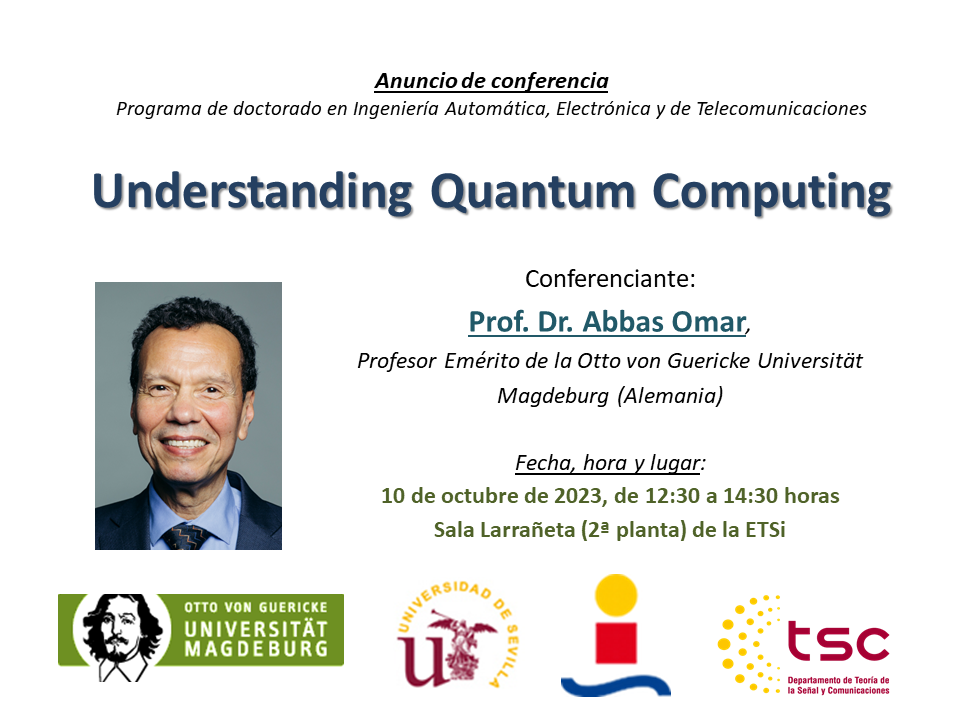

Am Dienstag , 10. Oktober, von 12:30 bis 14:30 Uhr, im Larrañeta-Saal der Technischen Hochschule der Universität Sevilla, Prof. Dr. Abbas Omar, emeritierter Professor der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Deutschland) wird die folgende Konferenz abhalten, die im Rahmen des Doktorandenprogramms für Automatik-, Elektronik- und Telekommunikationstechnik organisiert wird: „Understanding Quantum Computing“.

Zusammenfassung: Klassische Computer basieren auf der binären Kodierung digitaler Daten. Die Binärcodes werden durch Anwendung der Booleschen Algebra mithilfe digitaler elektrischer Schaltkreise verarbeitet, die als Logikgatter bekannt sind. Letztere sind einfache Konfigurationen von Transistoren und anderen Schaltungselementen (Widerstände, Kondensatoren usw.). Die Funktionsweise der Logikgatter wird durch die Schaltkreistheorie bestimmt, die eine vereinfachte Form der klassischen Elektromagnetik ist. In den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde eine Beobachtung gemacht, die heute als „Mohrengesetz“ bekannt ist. Es prognostiziert eine Verdoppelung der Anzahl der Komponenten (hauptsächlich Transistoren) in einem integrierten Schaltkreis alle zwei Jahre. Auf dieser Grundlage wurde die Größe von Transistoren im molekularen Maßstab vorhergesagt (moderne Transistoren können nur wenige Atome groß sein), was dazu führen muss, dass die Schaltkreistheorie als mathematisches Werkzeug zur Beschreibung der Leistung der Logikgatter ungültig wird . Dies hat Anfang der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts eine Reihe von Wissenschaftlern dazu motiviert, darüber nachzudenken, diese klassischen Computerbausteine durch sogenannte Quantentore zu ersetzen. Die Funktionsweise des Letzteren unterliegt vollständig den Gesetzen der Quantenmechanik. Computer, deren Bausteine Quantengatter sind, werden Quantencomputer genannt. Da die klassischen Gesetze (entweder der Mechanik oder der Elektromagnetik) einen Grenzfall der umfassenderen Quantengesetze darstellen, hat sich gezeigt, dass Quantencomputer Algorithmen implementieren können, die in ihren klassischen Gegenstücken nicht verfügbar sind. Dies hat Wissenschaftler dazu ermutigt, solche Algorithmen sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen zu entwickeln, um entsprechende Hardware-Realisierungen zu finden und zu bauen. Prominente Beispiele sind die von IBM und Google entwickelte Hardware. Die meisten Ansätze zur Erklärung des Quantencomputings basieren auf den hochakademischen Konzepten der Quantenmechanik. Die verwendeten Terminologien sind für den Großteil des interessierten Publikums, das lediglich über allgemeine Kenntnisse zum Thema verfügt, nicht leicht verständlich. In manchen Fällen entsteht die übertriebene Vorstellung, dass dieses „magische Ding“ in der Lage ist, alle rechnerbasierten Probleme viel effizienter und viel schneller zu lösen als der klassische Computer. In diesem Vortrag werden ausschließlich mathematische Werkzeuge und Terminologien für Hochschulabsolventen verwendet, um die dem Quantencomputing zugrunde liegenden Konzepte und die Funktionen der entsprechenden Hardware – des Quantencomputers – zu erklären. Die Hauptunterschiede zwischen der klassischen und der Quantenmechanik werden kurz besprochen. Quantendynamische Variablen wie Position und Impuls in mechanischen Systemen sowie Spannung und Strom in elektrischen Schaltkreisen verhalten sich nachweislich als zufällige und nicht als deterministische Signale, deren Attribute zur Informationsübertragung genutzt werden können. Außerdem wird gezeigt, dass diese Zufallssignale in sogenannten Qubits gespeichert und verarbeitet werden können. Letztere sind das Quanten-Gegenstück zu den klassischen Bits. Die Hardware-Realisierung von Qubits in Form von supraleitenden Schaltkreisen – den Transmons – wird erläutert. Andere Realisierungen von Qubits, wie etwa gefangene Ionen und Quantenpunkte, werden nicht berücksichtigt. Aufgrund der Unmöglichkeit, dynamische Systeme vollständig von ihrer Umgebung zu isolieren, interagieren thermisches Rauschen und quantendynamische Variablen, bei denen es sich um Zufallssignale handelt, miteinander. Im Gegensatz zu deterministischen Signalen ist Rauschen Universität Sevilla Abteilung für Signaltheorie und Kommunikation Höhere technische Fakultät für Ingenieurwissenschaften Camino de los discoveries s/n 41092 Sevilla SPANIEN Tel.: +34 954 487 334 E-Mail: mjmadero@us.es Abteilung .us Die Beschädigung von .es/dtsc hat in diesem Fall eine andere Form. Es beeinträchtigt eine wesentliche statistische Eigenschaft interagierender quantendynamischer Variablen, die als Kohärenz bekannt ist. Letzteres ist eine Art „Gedächtnis“, das es verschiedenen quantendynamischen Variablen ermöglicht, sich aneinander zu „erinnern“. Der Einsatz von Quantensystemen zur Kodierung und Verarbeitung von Informationen erfordert daher eine Kühlung der Systeme bis sehr nahe an den absoluten Nullpunkt (0°K), um die Auswirkungen des Rauschens auf die Kohärenz zu reduzieren. Codierungs- und Verarbeitungsfehler aufgrund verschlechterter Kohärenzen erfordern möglicherweise auch den Einsatz von Fehlerkorrekturtechniken, die denen ähneln, die bei der Kanalcodierung bekannt sind. Kurzer Lebenslauf des Referenten ( https://www.hf.ovgu.de/Team/Emeriti/Abbas+Omar.html ): Abbas Omar erhielt den B.Sc., M.Sc. und Doktor-Ing. Abschluss in Elektrotechnik in den Jahren 1978, 1982 und 1986. Er ist seit 1990 Professor für Elektrotechnik und von 1998 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2020 Direktor des Lehrstuhls für Mikrowellen- und Kommunikationstechnik an der Universität Magdeburg. 2012 und 2013 trat er als Distinguished Professor dem Petroleum Institute in Abu Dhabi bei als Organisator der Forschungsaktivitäten für die Öl- und Gasindustrie in diesem Bereich. In den Jahren 2014 und 2015 leitete er den Lehrstuhl für Elektrotechnik und Informationstechnik an der University of Akron, Ohio, USA. Dr. Omar ist Autor und Co-Autor von mehr als 480 technischen Artikeln aus einem breiten Spektrum von Forschungsbereichen. Seine aktuellen Forschungs- und Lehrgebiete umfassen die Bereiche Gesundheitsaspekte von Millimeterwellenstrahlung, Quantencomputing, Phased Arrays und Beamforming für Massive MIMO sowie Magnetresonanztomographie. In der Vergangenheit befasste er sich auch mit anderen Disziplinen, darunter Mikrowellen- und akustische Bildgebung, Mikrowellen- und Millimeterwellen-Materialcharakterisierung, Raumpositionierung, unterirdische Tomographie und Bodenradar sowie feldtheoretische Modellierung von Mikrowellensystemen und -komponenten. Dr. Omar ist IEEE Fellow.